Body-packers, quels risques prennent-ils à faire la mule ?

La consommation de cocaïne a augmenté en France et dans le monde au cours des dix dernières années, accompagnée par une hausse significative de sa production. En France, les saisies de cocaïne sont passées de 2,1 tonnes en 2001 à 27,7 tonnes en 2022, avec un usage croissant, particulièrement chez les jeunes adultes (18-34 ans). L’OFDT rapporte que la consommation parmi les adultes de 18 à 64 ans est passée de 1,8% en 2000 à 5,6% en 2017. Les évolutions sociales, la consommation récréative et la normalisation de certaines substances contribuent à cette tendance.

Pour répondre à cette demande croissante, les réseaux de trafic de cocaïne ont développé des méthodes de transport de plus en plus sophistiquées. Parmi celles-ci, l’utilisation de moyens classiques comme les avions, bateaux et véhicules a été complétée par des méthodes innovantes visant à contourner les contrôles douaniers. Les « mules », qui dissimulent la drogue dans leurs bagages ou sur leur corps, ne sont qu’une facette de ce phénomène en transportant la drogue dans leurs bagages ou sur leur corps. Les body-packers vont plus loin en ingérant ou insérant de la drogue dans leur corps, souvent sous forme de capsules ou sachets contenant de la cocaïne. Ces capsules sont conçues pour éviter la libération prématurée de la drogue. Cependant, si elles se brisent, la cocaïne peut être libérée dans le système digestif, entraînant une intoxication grave, voire mortelle. Ce transport présente un risque élevé pour la santé, et les autorités utilisent des scanners corporels et des fouilles pour détecter ces individus. Cette méthode de transport est dangereuse, à la fois pour les personnes impliquées et pour la société. Cette communication sera l’occasion de faire le point sur cette modalité de transport de la cocaïne et de lister les risques qu’elle présente.

Pr Nicolas Simon, Pharmacologue-Addictologue – Marseille

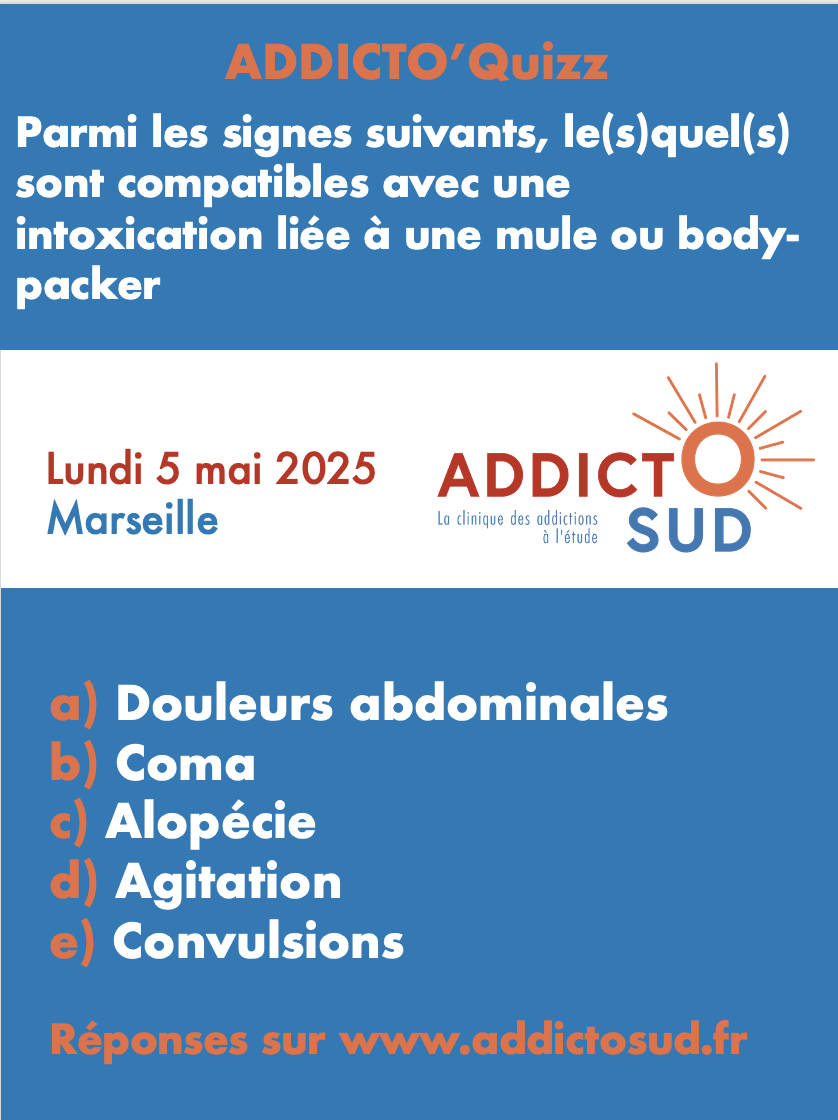

Réponse ADDICTO’Quizz : a, b, d, e